「地図で見る小田原の変遷:古地図が語る400年の物語」というタイトルを見て、小田原の歴史に興味を持った方も、ただ何となく街歩きが好きな方も、ちょっと立ち止まってみてください!実は古地図って、タイムマシンよりも面白いんです。小田原の城下町が400年の時を経てどう変わったのか、そして意外と変わっていない場所はどこなのか…。小田原在住の方でさえ「えっ、そうだったの?」と驚く発見がたくさんあります。江戸時代、徳川家康が歩いた道は今どうなっているのか?かつての海岸線はどこにあったのか?地図を重ね合わせると見えてくる小田原の姿に、歴史好きはもちろん、街づくりや防災に関心がある方も必見の内容です。今回は古地図のプロが教える、小田原の知られざる400年の物語をお届けします。週末の小田原散策の前に、ぜひチェックしてみてください!

1. 絶対に見逃せない!小田原の古地図が明かす街の秘密とは

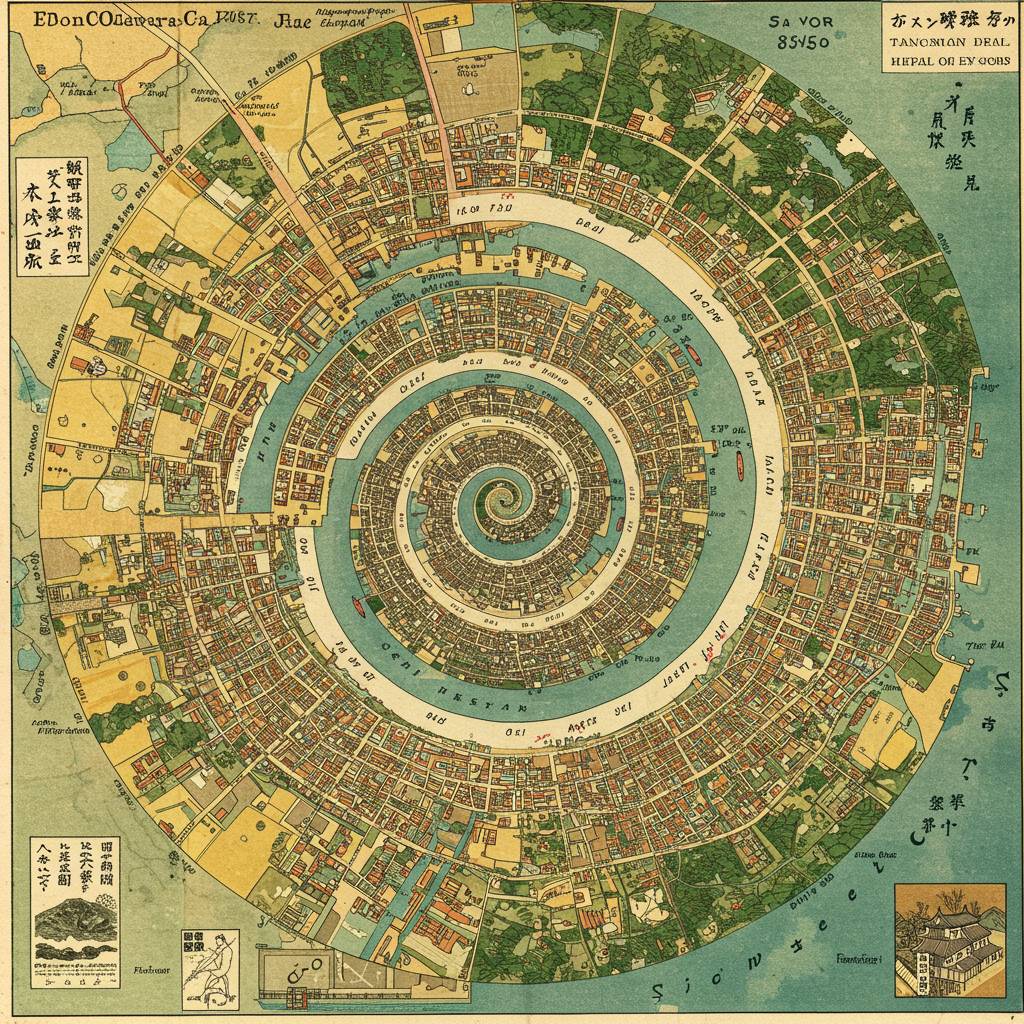

小田原の古地図を紐解くと、そこには400年にわたる壮大な歴史絵巻が広がっています。城下町として栄えた小田原は、江戸時代から現代に至るまで、数々の変化を経験してきました。特に注目すべきは、小田原城を中心とした都市計画の変遷です。江戸初期の古地図では、城を中心に放射状に広がる武家屋敷や商人町の配置が明確に描かれており、当時の権力構造をそのまま地図に反映していたことがわかります。

国立歴史民俗博物館所蔵の「小田原城下絵図」には、大名小路や鉄砲町など、職能別に区画された町割りが鮮明に記されています。この地図から、江戸幕府による統治システムが小田原の都市構造にどう影響したかを読み取ることができるのです。また、明治時代になると東海道線の開通により、駅を中心とした新たな都市発展が始まりました。

小田原市立図書館が所蔵する大正期の地図と現代の地図を比較すると、川の流れが変わり、埋め立てられた地域があることに気づきます。特に酒匂川流域の変化は著しく、かつての自然の姿と現代の都市計画の違いを如実に表しています。

さらに興味深いのは、大正から昭和初期にかけての商業地図です。小田原市観光協会で閲覧できるこれらの地図には、老舗の鈴廣かまぼこや小田原箱根商工会議所などの位置が記され、現存する店舗の多くが100年以上も同じ場所で営業を続けていることがわかります。

小田原の古地図は単なる歴史資料ではなく、街の記憶を保存する貴重な文化遺産です。市内の博物館や図書館では定期的に古地図展が開催されており、デジタルアーカイブでも一部閲覧可能になっています。地図から読み解く小田原の変遷は、都市計画や歴史研究の専門家だけでなく、地元を愛する多くの人々にとって新たな発見の宝庫となっています。

2. 小田原城周辺はこんなに変わった!江戸時代から令和までの劇的ビフォーアフター

小田原城周辺の景観は、400年の歳月をかけて驚くほど変化してきました。江戸時代初期の古地図を見ると、天守閣を中心に幾重もの堀や石垣に囲まれた城郭都市の姿が浮かび上がります。当時の小田原城は徳川家康によって大規模な改修が行われ、城下町には武家屋敷が整然と並び、商人町も栄えていました。

特に注目すべきは「小田原評定跡」周辺の変貌です。江戸時代には大名の会議場だったこの場所も、明治以降は城郭の多くが取り壊され、市街地へと姿を変えました。明治時代の地図と現代の航空写真を比較すると、かつての武家屋敷があった場所には住宅街が広がり、堀の一部は道路となっています。

小田原駅周辺も劇的に変化した地域の一つです。江戸時代には東海道の宿場町として賑わっていましたが、明治22年に東海道線が開通すると、駅を中心とした新たな都市構造が形成されました。古地図では細い道だった場所が、現代では小田原駅東口の広大なロータリーに変わっています。

城址公園も時代とともに姿を変えました。江戸時代の地図では本丸・二の丸を中心とした軍事施設でしたが、現在は市民の憩いの場となり、銅門や常盤木門など一部の歴史的建造物が復元されています。「報徳二宮神社」周辺も江戸時代は全く異なる景観で、現在の神社の位置には武家屋敷が立ち並んでいました。

最も象徴的な変化は天守閣です。江戸時代に描かれた絵図では5層の壮大な天守閣が描かれていますが、明治時代には既に失われていました。現在の天守閣は昭和の復元建築であり、神奈川県立博物館小田原城SAMURAI館として内部が公開されています。

小田原城総構(そうがまえ)と呼ばれる外郭線も、時代とともに姿を消していきました。江戸時代の地図では城を取り囲む形で描かれていた総構も、現代では小田原文学館(旧田中家別邸)や清閑亭など、わずかな遺構を残すのみとなっています。

こうした変遷を地図で追うと、小田原の都市としての発展と、歴史的景観の保存との間で続けられてきたバランスの歴史が見えてきます。江戸時代の面影を残しつつ、現代の都市機能を備えた小田原の姿は、日本の地方都市の典型的な発展モデルといえるでしょう。

3. 地元民も知らない?古地図で発見!小田原の消えた名所と隠れた歴史スポット

古地図を片手に小田原の街を歩くと、今では見ることのできない風景や場所の痕跡を発見できます。江戸時代の絵図と現代の地図を比較すると、消えてしまった史跡や、形を変えた名所の数々が浮かび上がってきます。

例えば、かつて小田原城の三の丸付近に広がっていた「御花畑(おはなばたけ)」。これは北条氏が城下の景観を美しく保つために設けた広大な花園でした。現在の城址公園の一部にあたりますが、当時の壮麗さを伝える遺構はほとんど残っていません。

また、江戸時代の地図には「山王頭(さんのうがしら)」と呼ばれる小高い丘が記されています。現在の小田原駅東口付近に位置していたこの場所は、東海道の旅人たちが小田原城下に入る前に一息つく絶好の眺望ポイントでしたが、都市開発によって完全に姿を消しました。

興味深いのは「千度小路(せんどこうじ)」の存在です。江戸時代の小田原で最も賑わった商店街の一つでしたが、現在では名前すら知る人が少なくなっています。古地図では現在の栄町あたりに位置していたことがわかります。

さらに、小田原城の外堀だった「お堀端通り」。かつては城を取り囲む堀が張り巡らされていましたが、明治以降の都市化で埋め立てられ、今では道路となっています。地図上で追うと、現在の小田原駅から城址公園にかけて弧を描くように残るお堀端通りの道筋に、当時の面影を見ることができます。

また、江戸時代の小田原七福神めぐりのルートも古地図に記されています。現在も七福神めぐりは存在しますが、当時と比べると寺社の位置や巡礼ルートが変わっており、特に須賀神社近くにあった布袋尊を祀る寺院は明治の神仏分離により移転してしまいました。

小田原宿の西の外れに位置していた「かまぼこ横丁」も見逃せません。江戸時代から続く小田原の名産品製造地区でしたが、当時の地図に記された場所と現在のかまぼこ通りの位置を比較すると、若干の移動があったことがわかります。

地元の古老の間で語り継がれてきた「姥が池(うばがいけ)」も興味深い存在です。伝説の池は現在の城山公園内にあったとされていますが、明治以降の整備で姿を消し、今ではその場所を特定することすら難しくなっています。

こうした消えた名所を訪ね歩くことは、小田原の重層的な歴史を体感する最高の方法です。古地図と現代の地図を見比べながら街歩きをすれば、普段は気づかない小田原の隠れた物語に出会えるはずです。

4. 徳川家康も歩いた?古地図から復元する小田原城下町の日常風景

小田原城下町は、戦国時代から江戸時代にかけて、政治・経済・文化の中心地として栄えました。現存する古地図を紐解くと、徳川家康も歩いたとされる城下町の日常風景が鮮やかに蘇ります。特に注目すべきは「正保年間小田原図」や「元禄小田原絵図」に描かれた城下町の様子です。これらの地図からは、整然と区画された武家屋敷、活気ある商人町、参拝客で賑わう寺社の配置が読み取れます。

城下町の中心である小田原城三の丸周辺には、格式高い上級武士の屋敷が並び、現在の城址公園から国道1号線にかけてのエリアには中・下級武士の住居が密集していました。一方、お堀端から東側に伸びる現在の小田原駅周辺は「宿場町」として発展し、東海道の重要な休息地点として多くの旅人を迎え入れていたことが古地図から確認できます。

興味深いのは、古地図に記された「魚町」「八百屋町」など職業別に分かれた町名です。これらは現代の小田原にも一部残っており、400年の時を超えて城下町の面影を今に伝えています。例えば、現在の小田原魚市場周辺は当時も魚の取引で賑わっていたことが古地図から読み取れます。

また、古地図に描かれた道路網は現代の小田原の道路構造にも強く反映されています。特に「出桁(でげた)造り」と呼ばれる、二階部分が道路側に張り出した商家建築が立ち並ぶ通りは、当時の繁栄ぶりを物語っています。報徳二宮神社へ続く参道や小田原文学館周辺は、当時から知識人や文化人が集う場所だったことも古地図の分析から明らかになっています。

現代の小田原を歩くとき、古地図を片手に巡れば、徳川家康や北条氏が見た風景と重なる瞬間があります。特に朝市が開かれる本町通りは、江戸時代から変わらぬ活気を今に伝える場所として、地元住民だけでなく歴史愛好家にも人気のスポットとなっています。小田原の街並みは、単なる観光地ではなく、生きた歴史博物館なのです。

5. 驚きの発見!古地図で見る小田原の海岸線と町並みの400年間の大変化

古地図を紐解くと、小田原の海岸線と町並みが驚くほど変化していることがわかります。江戸時代初期の小田原城下絵図と現代の地図を比較すると、最も顕著な変化は海岸線の位置です。かつて波が打ち寄せていた場所は、現在では市街地として整備され、往時の面影はほとんど残っていません。

特に注目すべきは小田原漁港周辺の地形変化です。江戸時代には入り江だった場所が、明治以降の埋め立てによって大きく陸地化しています。国立国会図書館所蔵の明治10年代の地図と比較すると、現在の小田原駅周辺はほぼ完全に人工的に作られた土地であることがわかります。

また、小田原城を中心とした町割りの変遷も興味深い点です。江戸時代の城下町特有の放射状の道路パターンは、一部現代にも継承されていますが、明治以降の区画整理によって格子状の新しい街路が追加されました。お堀端通りや小田原城址公園周辺を歩けば、その痕跡を今でも確認できます。

小田原文学館が所蔵する江戸末期の地図では、当時の町人地と武家屋敷の区分が明確に描かれています。現在の小田原駅東口から城址公園にかけての区域は武家屋敷が立ち並び、商業地域は城の南西側に集中していました。この配置は現代の商業集積にも部分的に影響を与えています。

さらに意外な発見として、石垣山一夫城から小田原城にかけての丘陵地帯の形状変化があります。箱根山の麓から続く丘陵は、都市開発によって徐々に削られ、その姿を変えてきました。神奈川県立生命の星・地球博物館が保存する地質図と照合すると、小田原の地形変化は自然と人間の営みが複雑に絡み合った結果だということがわかります。

小田原市立図書館で閲覧できる大正時代の地図と現代を比較すると、相模湾に面した海岸線が防波堤や港湾施設の建設によって直線化されている様子も明らかです。かつて漁師たちが使っていた入江や岬は、現在では小田原漁港や小田原海岸公園として整備されています。

400年という時間の流れの中で、小田原の風景は劇的に変化しました。しかし、古地図を通して過去の姿を探ることで、この地域の歴史的連続性と環境変化を深く理解することができるのです。

コメント